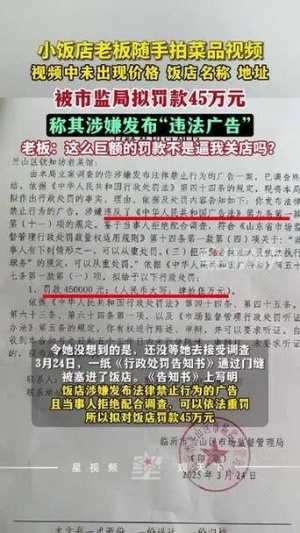

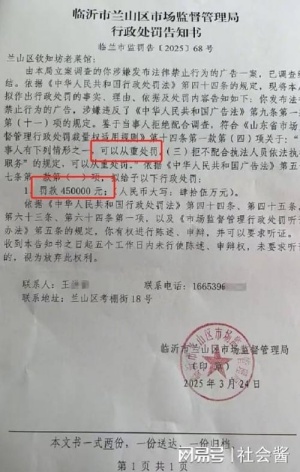

近日,一则"天价罚款45万"的新闻引发社会广泛关注。某地市场监管部门对一家小型餐饮店开出45万元罚单,理由是"使用过期食材"。这一处罚金额远超涉事店铺年营业额,引发舆论哗然。随着事件发酵,监管部门最终宣布"重新调查",但这场闹剧背后折射出的深层问题,却远非一纸"重新调查"能够解决。

从表面看,这是一起执法过当的个案。45万元罚款对于一家小餐馆而言无异于灭顶之灾,与"过罚相当"的法律原则背道而驰。但剥开表象,我们看到的是一套扭曲的执法逻辑——某些地方执法部门将罚款异化为创收工具,将执法异化为"执罚"。

在这种思维下,罚款金额不再与违法情节、危害程度成正比,而是与部门"创收指标"挂钩。当执法变成"生意",权力与权利的平衡自然被打破。 深入探究,这种"天价罚款"现象背后是行政裁量权的失控。

我国《行政处罚法》明确规定,设定和实施行政处罚必须以事实为依据,与违法行为的事实、性质、情节以及社会危害程度相当。但在实际操作中,一些执法人员将"可以罚款"等同于"必须罚款",将"从重处罚"等同于"顶格处罚",完全忽视了比例原则这一行政法的"帝王条款"。

更值得警惕的是,某些地方甚至将罚款金额与执法人员绩效挂钩,直接刺激了"执罚经济"的畸形发展。 从社会影响角度审视,"天价罚款"的危害远超个案本身。

一方面,它严重挫伤了市场主体的经营信心,尤其对中小微企业而言,一次不合理的重罚就可能意味着多年心血付诸东流。

另一方面,它也侵蚀了政府的公信力,当公众看到执法标准如此随意、处罚力度如此悬殊,自然会对法治的公平性产生质疑。

更深远的影响在于,这种"执罚经济"扭曲了执法初衷,使"纠正违法行为"的执法目的让位于"完成罚款指标"的功利追求。

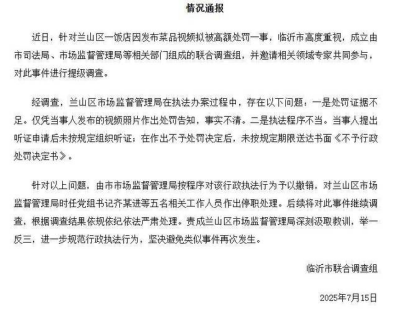

回到这起45万元罚款事件,当地监管部门虽已表态重新调查,但公众期待的不仅是个案的纠偏,更是制度的反思与重构。

首先,必须健全行政裁量基准制度,通过细化量化标准,压缩"拍脑袋罚款"的空间;

其次,应建立罚款听证制度,对重大处罚决定引入公众评议机制;再次,要彻底切断罚款与部门利益的关联,严禁将罚款作为考核指标;

最后,还需完善行政救济渠道,降低维权成本,让每一个市场主体都能对不公处罚说"不"。

天价罚款事件是一面镜子,照出了行政权力运行的失范。在建设法治政府的今天,我们需要的不是运动式执法、创收式执罚,而是秉持谦抑审慎的执法理念,在维护市场秩序的同时,也守护好每一个市场主体的合法权益。

只有当权力被关进制度的笼子,权利才能得到真正的舒展。

这起45万元罚款风波,应该成为推动执法规范化、法治化的一个契机,而非又一场不了了之的舆论喧嚣。