助力您实现职业发展!

推荐阅读体制内反腐也开始搞形式主义了,写不完的报告,填不完的表格!

2025-07-13 | 分类:职场魔方 | 作者: 小新(原创) | 浏览:642

“小张,这个季度的以案促改自查报告交了吗?”“王科长,这次的自查自纠台账上没写够三个问题,打回去重写吧!”这样的场景在如今的体制内,几乎成为一道无奈的“风景线”

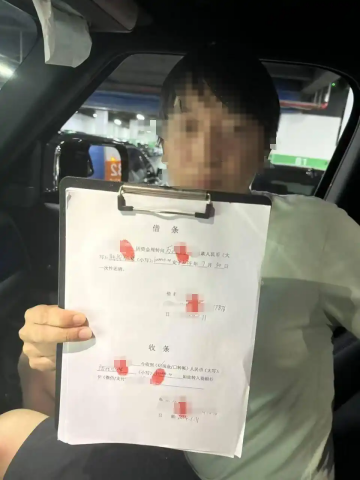

推荐阅读男子被“以贷养贷”,借款20万,还款2800万,仍欠470万!

2025-07-11 | 分类:民生万象 | 作者: 石伟 | 浏览:583

武汉男子借款20万陷入“以贷养贷”,6名放贷者因非法经营罪被刑拘“借款20万实际到手18.8万,却要还款31.2万。希望我的遭遇能警示到别人,千万不

体制内反腐也开始搞形式主义了,写不完的报告,填不完的表格!

江西崇仁县委原书记周国华,充当黑恶势力“保护伞”被双开

昆明市人民政府发布一批任免职通知

云南省发布省管干部任前公示公告

红河州发布州管干部任前公示公告

男子被“以贷养贷”,借款20万,还款2800万,仍欠470万!

丈夫同意妻子“擦边维权”,却遭网友质疑吸粉!

上海海关学院录取位次超去年上海交大

尖子生因沉迷手机高考落榜985被赶出家门,谁之错?

广西一医院被曝医生暴力接生致婴儿残疾,官方通报:婴儿在康复治疗

为“涉黑”母亲辩护的基层法官毕祺祺,涉嫌“洗钱罪”被刑拘?

许小婉:高官“公共情妇”,肤白貌美太迷人!

女子拒绝“一人干三人的活儿”被开除,北京法院判了

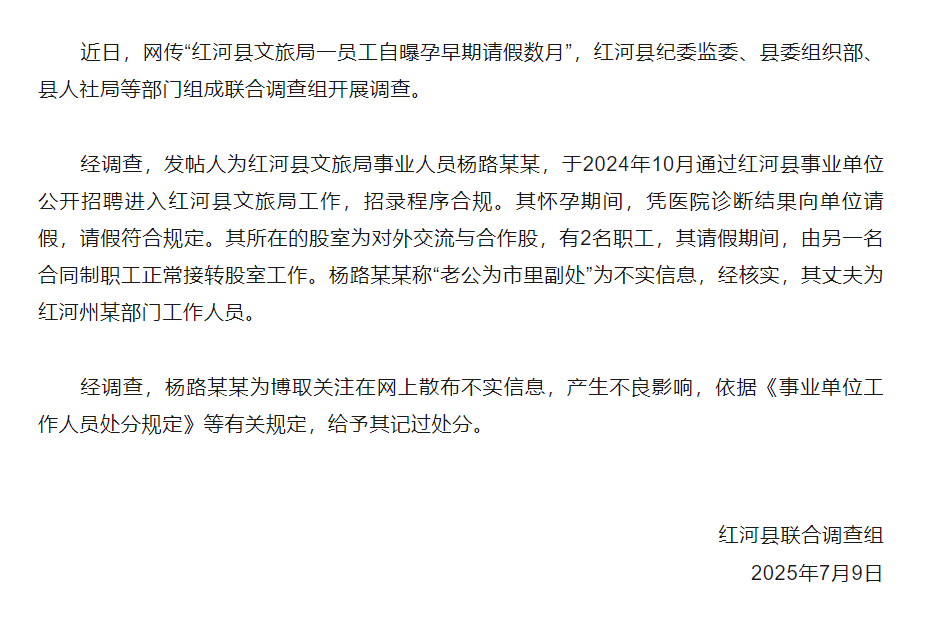

官方通报:她丈夫不是副处!记过处分

重庆机场集团有限公司二级专务陈世琴被查